沖縄県北部東村の人気観光地化計画

はじめに

沖縄県国頭郡に属する東村(ひがしそん)は、世界自然遺産にも登録された「やんばる」と称される沖縄本島北部の東海岸に位置し、手つかずの豊かな自然が色濃く残る美しい村です。この村の最も際立った特徴は、日本一の生産量を誇るパイナップルの産地であることです。村内には広大なパイナップル畑が広がり、沖縄の太陽をたっぷりと浴びて育った甘くジューシーな果実が、村の経済を支える主要な産業となっています。また、自然の宝庫である東村は、国の天然記念物に指定されている慶佐次川(げさしがわ)の広大なマングローブ林でも知られています。この神秘的なマングローブの中をカヌーやカヤックで進むエコツアーは、やんばるの自然を体感できるアクティビティとして大変人気があります。さらに、東村は女子プロゴルファーとして世界的に活躍した宮里藍さんの出身地としても有名です。このように東村は、日本一のパイナップル、雄大なマングローブ林、そして世界に誇るアスリートを育んだ、自然と文化が調和した魅力あふれる地域です。

1.東村の現状分析

Ⅰ:人口

沖縄県東村の人口はおよそ1,800人と、沖縄本島内にある市町村の中でも最も少ない規模の自治体です。村全体は広大な森林や豊かな自然に囲まれていますが、その一方で、人口減少と高齢化が進行し、地域の活力が徐々に失われつつあります。特に若年層の多くが、進学や就職を機に那覇市や本土へと移り住む傾向が強く、地元で働く世代が減少していることが深刻な課題となっています。こうした若者の流出は、観光や農業などの地場産業を支える人材の不足を引き起こし、地域経済の持続性にも影響を与えています。かつては家族や地域ぐるみで支えられてきた仕事や行事も、担い手が減ったことで維持が難しくなっており、地域コミュニティの結束にも影を落としています。つまり、東村では単に人口が少ないというだけでなく、「次の世代を担う人材が育ちにくい」「残りにくい」という構造的な課題が進行しているのです。

Ⅱ:立地

沖縄本島の北部に位置し、「やんばる」と呼ばれる自然豊かな地域にあります。地理的には、沖縄本島の東海岸に面しており、太平洋の雄大な景色を望むことができます。村の形は南北に細長く、その大部分を亜熱帯の深い森が占めています。県庁所在地である那覇市からは北へ約90kmの距離にあり、車を利用しておおよそ2時間ほどの場所に位置します。北部の中心都市である名護市からは東へ約25kmの位置関係です。

Ⅲ:観光資源

主な観光スポット

・高江特産品直売所(高江)

・長浜海岸(宮城)

・福地ダム(川田)

・村民の森つつじ園(平良)

・慶佐次湾のヒルギ林(やんばる国立公園) (慶佐次)

・ウッパマビーチ(慶佐次)

などこの他にも自然を生かした観光資源が多く存在します。

2.東村の課題とは

ⅰ:担い手不足

沖縄県東村では、観光振興を進める上で「人材の確保と育成」が最も深刻な課題の一つとなっています。村の人口は約1,800人と本島内でも最小規模であり、若年層の多くが高校卒業後に那覇市や本土へ進学・就職してしまうため、観光や地域産業を支える労働人口が慢性的に不足しています。結果として、観光の受け入れ体制を強化しようにも、企画・運営・ガイドなどの「人」が足りない状況が続いています。

ⅱ:宿泊基盤の薄さ

観光客が「泊まって過ごす」ための宿泊施設や飲食店など、滞在を支える受け入れ基盤がまだ十分に整っていないという根本的な課題を抱えています。

村内には小規模な民宿やペンションは点在しているものの、宿泊の選択肢が限られており、観光エリアから離れた場所に位置する施設も多いため、観光客にとって利用しづらい状況が続いています。また、夜間に営業する飲食店が少ないことや、観光体験を提供する事業者の数が限られていることも、滞在を妨げる要因となっています。

その結果、訪れる人々の多くは自然景観の見学やドライブを目的とした短時間の立ち寄り観光にとどまり、地域における観光消費や交流が十分に生まれていません。つまり、東村は「訪れる場所」である一方で、「滞在して楽しむ場所」としての機能がまだ確立されていないのです。今後は、宿泊・飲食・体験を一体的に整備し、地域の魅力をじっくり味わえる滞在型観光地への転換が求められます。

ⅲ:後継者不足

ⅰと重なる部分がありますが、沖縄県東村では、人口減少と高齢化が進行するなかで、観光や地域産業を支える後継者の不足が深刻な課題となっています。

特に、農業や自然体験、民宿経営といった「地域資源を活かした観光産業」では、事業主の高齢化と若者離れが同時に進む構造的問題が浮き彫りになっています。

このままでは、せっかく培われた地域のノウハウや“東村らしい観光資源”が失われる危険性があります。

3.東村の現状・課題まとめ

沖縄県東村は、沖縄本島北部「やんばる」に位置し、人口約1,800人と県内で最も人口の少ない村です。豊かな森林やマングローブ、ダム、海岸など自然資源に恵まれ、観光ポテンシャルは高いものの、若年層の流出により地域産業を支える人材が不足しています。宿泊や飲食施設も限られており、観光客の多くが短時間の滞在にとどまる「通過型観光地」となっている点も課題です。さらに、観光・農業・民宿などを担う事業者の高齢化が進み、後継者不在によるノウハウの喪失が懸念されています。

東村が持続的に発展するためには、人材育成・観光基盤の整備・事業継承の仕組みづくりを一体的に進め、自然と地域文化を活かした「滞在型観光地」への転換を図ることが重要です。

4.具体的な戦略

東村が持つ豊かな自然という唯一無二の資産を地域活性化へと繋げるためには、戦略的な「フォトスポット化」が極めて有効な鍵となります。

この戦略の核心は、人工物で景観を損なうのではなく、やんばるの自然の美しさをさらに引き立て、その魅力を最大化する仕掛けを創出することにあります。例えば、美しい風景を切り取る木製の額縁を設置したり、広大なパイナップル畑を見渡す丘の上に景観に溶け込むブランコをしつらえることで、訪れた人々に「ここでしか撮れない一枚」という特別な体験を提供します。こうした魅力的なフォトスポットは、SNSを通じて「行ってみたい」という強い動機を喚起し、若者層を中心に新たな観光客を呼び込む起爆剤となります。さらに、複数のスポットを巡ることで村内での滞在時間が自然と長くなり、飲食や買い物といった消費の増加に直結します。そして、観光客が「#東村」のハッシュタグと共に発信する写真は、費用をかけずに村の魅力を拡散する最も強力な広告となり、持続的な好循環を生み出すのです。このように、自然と調和したフォトスポットの創出は、東村の交流人口を増やし、地域経済を潤すための、現実的かつ効果的な一手と言えるでしょう。

5.フォトスポット化に成功した自治体例

その1:BE KOBEモニュメント(メリケンパーク)※神戸市

※画像はイメージです。

このモニュメント "BE KOBE" は、単なる景観の一部としてではなく、訪れる人々に強烈な印象と共有したいという欲求を喚起する装置として機能しています。

また、神戸港の美しい海や神戸ポートタワーを背景にした絶好のロケーションは、昼夜を問わず魅力的な写真を撮影することを可能にしました。白く巨大でシンプルなデザインは、SNS上での視覚的なインパクトが絶大であり、「#BEKOBE」のハッシュタグと共に数えきれないほどの写真が拡散されています。人々が文字の間に立ったり座ったりして自由に撮影できるデザインも、参加型の体験を生み出し、投稿の多様性を広げる一因となりました。

このモニュメントの設置により、メリケンパークへの来訪者数は飛躍的に増加し、特に若者層を惹きつけることに成功しました。そして、市民や観光客による自発的なSNS投稿は、行政の公式発表を遥かに凌ぐ規模で神戸の魅力を国内外に発信し続けています。

「BE KOBE」の成功は、フォトスポットが単に「写真映え」するだけでなく、その土地の歴史や人々の想いを体現する「物語性」と、訪れた人が主役になれる「参加性」を兼ね備えることで、持続的に人々を惹きつけ、地域のブランド価値を向上させる強力な起爆剤となり得ることを明確に示しています。

その2:福岡県糸島市のフォトスポット

※画像はイメージです。

福岡県糸島市は、海と緑に囲まれた美しい自然景観と、カフェや雑貨店などの民間事業者が主体となって設置したユニークな撮影スポットが融合し、地域全体で「フォトスポットのまち」として成功を収めた代表的な事例です。もともと糸島は「桜井二見ヶ浦の白い鳥居と夫婦岩」に代表される絶景の海岸線で知られ、夕日の名所としても多くの観光客を惹きつけてきました。その圧倒的な自然の美しさを基盤に、地元企業や個人オーナーが創意工夫を凝らした“映える”仕掛けを次々と打ち出したことで、若者や観光客のSNS投稿を通じた自発的な情報発信が一気に広がりました。代表的な例としては、南国リゾートのような雰囲気を演出した「ヤシの木ブランコ」や、海を背景にした赤い二階建てバスが印象的な「ロンドンバスカフェ」などがあります。これらは行政ではなく、民間主導で生まれた小さなアイデアが地域ブランディングに昇華した好例といえます。観光客は海岸線をドライブしながら、各地に点在するフォトジェニックなスポットを巡る楽しみ方をするようになり、「#糸島」「#糸島ドライブ」などのハッシュタグとともにSNSで投稿が拡散。これにより、写真を通じて糸島の魅力が全国へ広がり、平日でも多くの若者が訪れる人気エリアへと成長しました。この成功の背景には、自然環境を壊すことなく「既存の風景を生かしたデザイン」が徹底されている点があります。糸島では、派手な広告物ではなく、自然と調和するシンプルな構造物やロゴ看板を設置することで、“その場にいること自体が体験になる”空間づくりを実現しました。また、地元事業者同士のネットワークが活発で、地域全体で「糸島ブランド」を発信する体制が整っていることも強みです。

6.東村で活かせるフォトスポット案

ここでは東村だからこそ活かせるフォトスポット案をいくつかご紹介します!

① ウェルカムゲートバナー

用途:東村の海辺や展望台に設置する“撮影用フレーム”として最適。

特徴:布製で軽量・設置撤去が容易。風景を遮らず自然に溶け込む。

デザイン提案:「EAST VILLAGE」や「#東村フォトスポット」などを控えめに印字。

効果:観光客が自然と撮影したくなる「フォトフレーム型サイン」に。

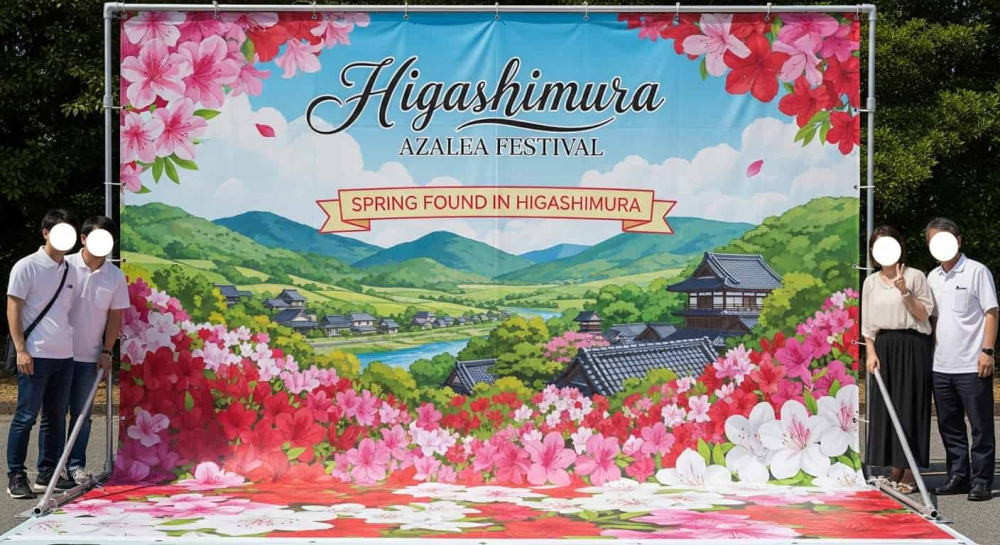

② バックパネル

用途:屋内・屋外イベント(つつじ祭り、特産品フェア)でのSNS背景。

特徴:写真撮影専用背景として活用でき、ロゴ・村の風景を印刷可能。

効果:「#東村で見つけた春」など季節ハッシュタグと連動したキャンペーンに最適。

③エア看板(円柱・缶型タイプ)

用途:イベント時や季節限定フォトポイントの“目印”に使用。

特徴:電源で膨らませるだけの簡単設営。デザインを入れ替えて再利用可能。

デザイン提案:村のキャッチコピー「自然に会いに行く村 東村」を印字。

効果:季節ごとにテーマを変えて展開(例:春=つつじ/夏=パイン)。

7.まとめ

沖縄県東村は、やんばるの自然やパイナップル産業といった地域資源に恵まれながらも、人口減少や担い手不足、宿泊・飲食などの滞在基盤の脆弱さといった課題を抱えています。これらの課題を解決し、観光地としての魅力を高めるためには、「自然を守りながら人を呼び込む仕掛けづくり」が欠かせません。その有効な手段のひとつが、自然景観を壊さないSNS映えフォトスポットの設置です。神戸市の「BE KOBE」や糸島市のように、地域のストーリーと景観を融合させたフォトスポットは、若年層の来訪意欲を高め、SNSによる自発的な情報拡散を促す力を持っています。東村でも、ウェルカムゲートバナーやバックパネル、フリーウォールスタンドなどを活用し、村の自然と調和する形で撮影スポットを整備すれば、「訪れるだけでなく、思い出を残したくなる場所」へと進化できます。

これにより、滞在時間の延長、地域消費の拡大、そして村全体のブランド価値の向上が期待できるでしょう。

詳細はお問い合わせください。